Interview n°20: Luc Frémiot

J’AI DÉCIDÉ DE MENER LE COMBAT CONTRE LA VIOLENCE

Par Sporenda

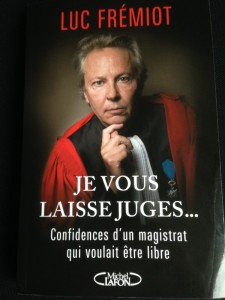

Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai, puis substitut général de la Cour d’appel de Douai, exerce aujourd’hui les fonctions d’avocat général près les Cours d’assises du Nord et du Pas-de-Calais. Son livre « Je vous laisse juge » vient d’être publié aux éditions Michel Lafon.

Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai, puis substitut général de la Cour d’appel de Douai, exerce aujourd’hui les fonctions d’avocat général près les Cours d’assises du Nord et du Pas-de-Calais. Son livre « Je vous laisse juge » vient d’être publié aux éditions Michel Lafon.

S - Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?

LF - La raison pour laquelle j’ai écrit ce livre est que je regrettais ce manque de communication qu’il peut y avoir entre les magistrats et les citoyens. On dit toujours que la justice est rendue au nom du peuple français mais je pense que le peuple français ne nous connaît pas, ne sait pas comment on fonctionne. Il est vrai que nous ne prenons pas vraiment la peine de le renseigner. J’avais envie d’écrire un livre sans tabou, sans langue de bois, en m’exprimant de la façon la plus simple possible, en narrant des choses qui sont parfois drôles, des anecdotes amusantes ou parfois des événements dramatiques ou terribles, de manière à faire comprendre ce qu’est la justice : on est dans l’humain, on travaille dans l’humain, les magistrats ont leur vie à côté des dossiers, ce ne sont pas des machines.

LF - La raison pour laquelle j’ai écrit ce livre est que je regrettais ce manque de communication qu’il peut y avoir entre les magistrats et les citoyens. On dit toujours que la justice est rendue au nom du peuple français mais je pense que le peuple français ne nous connaît pas, ne sait pas comment on fonctionne. Il est vrai que nous ne prenons pas vraiment la peine de le renseigner. J’avais envie d’écrire un livre sans tabou, sans langue de bois, en m’exprimant de la façon la plus simple possible, en narrant des choses qui sont parfois drôles, des anecdotes amusantes ou parfois des événements dramatiques ou terribles, de manière à faire comprendre ce qu’est la justice : on est dans l’humain, on travaille dans l’humain, les magistrats ont leur vie à côté des dossiers, ce ne sont pas des machines.Je pense que la psychologie du magistrat dépend aussi de nos horizons, de notre vécu, de notre subjectivité. On s’étonne parfois de la disparité des jugements entre telle juridiction et telle autre, parce que le public ne prend pas en compte la mise en perspective qu’on doit avoir. Une infraction bénigne dans une petite juridiction relèvera d’un traitement différent de celui opéré dans une grosse juridiction où il y a des affaires beaucoup plus graves. Le facteur humain est très important, et c’est ce que j’ai tenté d’expliquer afin qu’il y ait une meilleure compréhension de la façon dont on fonctionne. Il y a aussi une part de subjectivité : certains présidents de correctionnelle sont plus durs que

d’autres, il en va de même des juges d’instruction. Le seul regard que le citoyen peut avoir sur tout ça, c’est souvent par des comptes-rendus de presse qu’on voit à la télévision, c’est forcément réducteur. Je prends exemple de cette affaire dont on parlait tout à l’heure (l’affaire Jacqueline Sauvage condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari après des années de violences extrêmes NDLR) : lorsqu’on lit les comptes-rendus de presse, on ne peut avoir qu’une seule impression, c’est que c’est une décision sévère, sentiment qui peut être différent quand on connait le dossier et qu’on a assisté à l’audience,

d’autres, il en va de même des juges d’instruction. Le seul regard que le citoyen peut avoir sur tout ça, c’est souvent par des comptes-rendus de presse qu’on voit à la télévision, c’est forcément réducteur. Je prends exemple de cette affaire dont on parlait tout à l’heure (l’affaire Jacqueline Sauvage condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari après des années de violences extrêmes NDLR) : lorsqu’on lit les comptes-rendus de presse, on ne peut avoir qu’une seule impression, c’est que c’est une décision sévère, sentiment qui peut être différent quand on connait le dossier et qu’on a assisté à l’audience,S - Vous écrivez dans votre livre : « J’ai décidé de mener le combat contre la violence ». Qu’est-ce qui vous a engagé à mener ce combat ?

LF - C’est d’abord la constatation d’une situation : j’ai remarqué que l’institution judiciaire n’apportait pas forcément des solutions adaptées sur les violences, dans la mesure où on se contentait de traiter les conséquences et jamais les causes. D’autre part, ma fréquentation des Cours d’assises m’a permis de rencontrer des dossiers qui se terminaient par des meurtres, des coups mortels, parfois des assassinats, qui auraient pu être évités si l’institution judiciaire était intervenue beaucoup plus en amont , c’est-à-dire au moment où les victimes de violences se manifestent en se rendant au commissariat et en faisant appel à nos services.

S - Vous mentionnez qu’il y a un abus de la pratique de la main courante qui est un peu une façon de se défausser, c’est ce que vous expliquez très bien dans votre livre…

LF - Les main courantes peuvent être un piège dans lequel tombent les victimes parce que beaucoup d’entre elles ne connaissent pas le manque de portée de la main courante : elles considèrent qu’à partir du moment où elles se sont rendues au commissariat pour déposer une main courante, les magistrats sont au courant—ce qui est faux : une main courante a pour seul objet d’acter et de dater un événement qui n’est pas soumis à une enquête, qui est donc aléatoire et peut être parfois utilisé plus tard dans le contexte d’un divorce sans qu’aucune vérification n’ait été faite. Il existe un deuxième piège : il arrive que les services de police laissent accréditer l’idée qu’une main courante correspond à une plainte, alors qu’aucune suite n’y est donnée, ce que les victimes ignorent

LF - Les main courantes peuvent être un piège dans lequel tombent les victimes parce que beaucoup d’entre elles ne connaissent pas le manque de portée de la main courante : elles considèrent qu’à partir du moment où elles se sont rendues au commissariat pour déposer une main courante, les magistrats sont au courant—ce qui est faux : une main courante a pour seul objet d’acter et de dater un événement qui n’est pas soumis à une enquête, qui est donc aléatoire et peut être parfois utilisé plus tard dans le contexte d’un divorce sans qu’aucune vérification n’ait été faite. Il existe un deuxième piège : il arrive que les services de police laissent accréditer l’idée qu’une main courante correspond à une plainte, alors qu’aucune suite n’y est donnée, ce que les victimes ignorent S - Vous avez développé une réflexion autour de ces violences , qui vous ont amené à concevoir des mesures originales pour lutter contre elles : suppression des mains courantes et réception systématique des plaintes, création d’unités de médecine légale avec praticiens formés à constater les violences et à accueillir les victimes, enquête de voisinage immédiate afin de sensibiliser les voisins et les proches à intervenir immédiatement en cas de violences et finalement mise en garde à vue immédiate de l’agresseur et prise en charge de la victime par des travailleurs sociaux spécialisés. Vous avez fait appliquer ces mesures : quel bilan tirez-vous de leur application ? Je suis surprise—sans doute naïvement—qu’elles n’aient pas été adoptées ailleurs.

S - Vous avez développé une réflexion autour de ces violences , qui vous ont amené à concevoir des mesures originales pour lutter contre elles : suppression des mains courantes et réception systématique des plaintes, création d’unités de médecine légale avec praticiens formés à constater les violences et à accueillir les victimes, enquête de voisinage immédiate afin de sensibiliser les voisins et les proches à intervenir immédiatement en cas de violences et finalement mise en garde à vue immédiate de l’agresseur et prise en charge de la victime par des travailleurs sociaux spécialisés. Vous avez fait appliquer ces mesures : quel bilan tirez-vous de leur application ? Je suis surprise—sans doute naïvement—qu’elles n’aient pas été adoptées ailleurs.LF - Je suis quand même un peu plus optimiste. Ces mesures ont permis d’abord de médiatiser le problème des violences intra-familiales : lorsque j’ai lancé ce dispositif en mai 2003, personne n’en parlait. J’ai pu médiatiser très fortement ces mesures, ce qui nous a permis petit à petit de gagner de la place au niveau du débat public : mon équipe et moi-même avons été relayés par les medias qui ont joué un rôle considérable dans l’élaboration de tous ces processus. Deuxièmement, cela m’a permis d’avoir une relation immédiate avec les politiques, c’est-à-dire l’Assemblée nationale, le Sénat, et de me faire entendre sur place. J’ai eu la chance d’être invité par la Commission des lois, j’ai participé aux travaux, j’ai pu faire valoir mes positions, ce qui a permis d’obtenir des lois qui sont maintenant en faveur des victimes de violences : l’éviction du domicile du conjoint violent est quelque chose qui devrait être systématique, le traitement des auteurs idem, et la dernière loi sur la parité qui a été faite par Madame Najaud Belkhacem a repris des éléments que j’avais proposés, notamment la suppression des mains courantes, ce qui est quand même très positif.

Vous avez maintenant de nombreux parquets qui, les uns après les autres, prennent la suite. Cependant, la situation reste encore très diversifiée : personne n’a encore vraiment trouvé de situation idéale mais il y a quand même une très forte progression du droit des victimes, je crois qu’il y a une prise de conscience qui est en train de se faire.

S - Il y a une chose qui m’a particulièrement intéressée dans les mesures que vous avez mises en oeuvre : pour éviter que la personne victime de violences ne soit obligée de quitter son domicile, il faut trouver une réponse à la question : « qu’est-ce qu’on fait des agresseurs à la fin de leur garde à vue ? » Vous avez répondu à cette question en les plaçant dans un centre d’accueil pour SDF. Pourquoi ce choix ? Lorsque vous avez eu cette idée, qu’est-ce que vous attendiez de ce placement ?

S - Il y a une chose qui m’a particulièrement intéressée dans les mesures que vous avez mises en oeuvre : pour éviter que la personne victime de violences ne soit obligée de quitter son domicile, il faut trouver une réponse à la question : « qu’est-ce qu’on fait des agresseurs à la fin de leur garde à vue ? » Vous avez répondu à cette question en les plaçant dans un centre d’accueil pour SDF. Pourquoi ce choix ? Lorsque vous avez eu cette idée, qu’est-ce que vous attendiez de ce placement ? LF - Première chose, l’idée centrale, c’était d’évincer les auteurs de violence du domicile familial. Je suis scandalisé lorsque je vois encore aujourd’hui des femmes et des enfants qui quittent leur domicile pour se réfugier dans un foyer d’accueil. C’est une solution, c’est une alternative mais ce n’est pas la panacée. La règle devrait être que ce soient les auteurs qui s’en aillent, ce sont eux les fauteurs de trouble, ça, c’est le premier point. Mais la question, c’est : où les mettre ? C’est très difficile, on n’a aucun moyen sur le plan financier, on n’a pas les structures, il fallait bien les mettre quelque part. L’idée de les placer dans un de ces centres provenait de l’intention de provoquer chez eux un électrochoc sur le plan psychologique, de les mettre en contact avec un autre milieu qu’ils ne maîtrisent pas, parce qu’en général ces gens sont des tyrans domestiques. Les placer dans un milieu où ils vont être en position de faiblesse, ça amène à les fragiliser sur le plan psychologique, donc ça les conduit à réfléchir.

LF - Première chose, l’idée centrale, c’était d’évincer les auteurs de violence du domicile familial. Je suis scandalisé lorsque je vois encore aujourd’hui des femmes et des enfants qui quittent leur domicile pour se réfugier dans un foyer d’accueil. C’est une solution, c’est une alternative mais ce n’est pas la panacée. La règle devrait être que ce soient les auteurs qui s’en aillent, ce sont eux les fauteurs de trouble, ça, c’est le premier point. Mais la question, c’est : où les mettre ? C’est très difficile, on n’a aucun moyen sur le plan financier, on n’a pas les structures, il fallait bien les mettre quelque part. L’idée de les placer dans un de ces centres provenait de l’intention de provoquer chez eux un électrochoc sur le plan psychologique, de les mettre en contact avec un autre milieu qu’ils ne maîtrisent pas, parce qu’en général ces gens sont des tyrans domestiques. Les placer dans un milieu où ils vont être en position de faiblesse, ça amène à les fragiliser sur le plan psychologique, donc ça les conduit à réfléchir. Et puis il y a les bonnes questions qu’on va leur poser parce qu’on les met en présence de gens qui ont perdu absolument tout, qui n’ont plus de domicile, plus de métier, qui sont déstructurés sur le plan social. Et quand ils voient arriver ces auteurs de violence qui ont encore tout entre les mains, ils leur posent des questions qui les interpellent : « que viens-tu faire ici ? Tu as la chance d’avoir une maison, tu as un métier, tu as une femme, qu’est-ce que tu viens faire là, prendre notre place ? » Et vous avez des éducateurs qui sont mis en leur présence, qui posent aussi ces questions. L’idée, c’est de faire réfléchir ces auteurs sur le passage à l’acte, sur les raisons qui les ont poussés à commettre ces violences, et dans quelles conditions. Lorsque on commence à réfléchir à cette problématique, on se rend compte du côté dérisoire des choses : souvent, ce sont des gens confrontés à une suite de petits tracas de la vie quotidienne et qui ont besoin de trouver un exutoire quand ils vont rentrer : ils reprochent à leur compagne de n’avoir pas fait ce qu’ils attendaient d’elle, le ménage, le repas où je ne sais quoi, les gifles partent, ça commence comme ça. Donc il faut les amener à réfléchir sur ce point.

Et puis il y a les bonnes questions qu’on va leur poser parce qu’on les met en présence de gens qui ont perdu absolument tout, qui n’ont plus de domicile, plus de métier, qui sont déstructurés sur le plan social. Et quand ils voient arriver ces auteurs de violence qui ont encore tout entre les mains, ils leur posent des questions qui les interpellent : « que viens-tu faire ici ? Tu as la chance d’avoir une maison, tu as un métier, tu as une femme, qu’est-ce que tu viens faire là, prendre notre place ? » Et vous avez des éducateurs qui sont mis en leur présence, qui posent aussi ces questions. L’idée, c’est de faire réfléchir ces auteurs sur le passage à l’acte, sur les raisons qui les ont poussés à commettre ces violences, et dans quelles conditions. Lorsque on commence à réfléchir à cette problématique, on se rend compte du côté dérisoire des choses : souvent, ce sont des gens confrontés à une suite de petits tracas de la vie quotidienne et qui ont besoin de trouver un exutoire quand ils vont rentrer : ils reprochent à leur compagne de n’avoir pas fait ce qu’ils attendaient d’elle, le ménage, le repas où je ne sais quoi, les gifles partent, ça commence comme ça. Donc il faut les amener à réfléchir sur ce point. Pendant ce temps, bien évidemment, il faut s’occuper simultanément des victimes : on ne peut travailler avec sa main droite sans s’occuper de ce que fait la main gauche. Il faut en même temps les prendre en charge, les amener à s’exprimer dans des groupes de parole avec un psychologue, les ramener dans une sphère où l’emprise n’a plus sa place. Ces femmes sont sous l’emprise de leurs compagnons, elles ont honte, elles sont culpabilisées, comme les victimes de viol. C’est exactement le même processus : une femme battue culpabilise parce qu’elle se pose la question : pourquoi elle et pas les autres ? Pourquoi sa sœur n‘est pas battue, pourquoi ses amies ne sont pas battues, pourquoi elle ? D’autant que l’auteur des violences est quelqu’un qu’elle aime, ou qu’elle a aimé. Il faut les faire sortir de ce processus-là, il y a donc une double prise en charge. Et ensuite, bien évidemment, on ne s’arrête pas là, parce qu’il faut s’occuper des auteurs, il faut continuer à les faire réfléchir : c’est la raison pour laquelle j’ai créé des groupes de responsabilisation qui ont été confiés à des psychiatres et des psychologues d’une association remarquable qui s’appelle le Cheval bleu, à Béthune, qui nous a permis de travailler sur cet aspect des choses.

Pendant ce temps, bien évidemment, il faut s’occuper simultanément des victimes : on ne peut travailler avec sa main droite sans s’occuper de ce que fait la main gauche. Il faut en même temps les prendre en charge, les amener à s’exprimer dans des groupes de parole avec un psychologue, les ramener dans une sphère où l’emprise n’a plus sa place. Ces femmes sont sous l’emprise de leurs compagnons, elles ont honte, elles sont culpabilisées, comme les victimes de viol. C’est exactement le même processus : une femme battue culpabilise parce qu’elle se pose la question : pourquoi elle et pas les autres ? Pourquoi sa sœur n‘est pas battue, pourquoi ses amies ne sont pas battues, pourquoi elle ? D’autant que l’auteur des violences est quelqu’un qu’elle aime, ou qu’elle a aimé. Il faut les faire sortir de ce processus-là, il y a donc une double prise en charge. Et ensuite, bien évidemment, on ne s’arrête pas là, parce qu’il faut s’occuper des auteurs, il faut continuer à les faire réfléchir : c’est la raison pour laquelle j’ai créé des groupes de responsabilisation qui ont été confiés à des psychiatres et des psychologues d’une association remarquable qui s’appelle le Cheval bleu, à Béthune, qui nous a permis de travailler sur cet aspect des choses. J’ai constaté qu’il y avait beaucoup de retard en matière de traitement des auteurs, notamment par rapport aux politiques publiques menées au Québec. J’ai donc demandé à ces psychiatres de se former au Québec, de rencontrer ces psychologues, ces psychiatres québécois, et c’est ce qu’ils ont fait. On a mis sur pied un processus qui correspondait exactement à ce que j’avais souhaité, c’est-à-dire les amener à réfléchir sur le passage à l’acte. L’idée, ce n’est pas d’éradiquer la violence, tout le monde est producteur de violence d’une manière ou d’une autre, mais on la digère, on la maîtrise. C’est de leur faire prendre conscience qu’ils sont, à un moment donné, sur une pente dangereuse et qu’ils vont commettre des violences. Il faut leur donner des clignotants de manière qu’à ce moment-là, ils aient le réflexe de quitter la scène, de sortir, d’aller faire un tour, de faire autre chose. C’est sur ce point que nous avons travaillé.

J’ai constaté qu’il y avait beaucoup de retard en matière de traitement des auteurs, notamment par rapport aux politiques publiques menées au Québec. J’ai donc demandé à ces psychiatres de se former au Québec, de rencontrer ces psychologues, ces psychiatres québécois, et c’est ce qu’ils ont fait. On a mis sur pied un processus qui correspondait exactement à ce que j’avais souhaité, c’est-à-dire les amener à réfléchir sur le passage à l’acte. L’idée, ce n’est pas d’éradiquer la violence, tout le monde est producteur de violence d’une manière ou d’une autre, mais on la digère, on la maîtrise. C’est de leur faire prendre conscience qu’ils sont, à un moment donné, sur une pente dangereuse et qu’ils vont commettre des violences. Il faut leur donner des clignotants de manière qu’à ce moment-là, ils aient le réflexe de quitter la scène, de sortir, d’aller faire un tour, de faire autre chose. C’est sur ce point que nous avons travaillé.S - Il y a une formule que vous utilisez qui est très intéressante : « il faut responsabiliser les agresseurs et déresponsabiliser les victimes ». Vous notez aussi que les violences ont été jusqu’à présent négligées par les autorités de police et de gendarmerie parce qu’elles relèvent de la sphère de l’intimité du couple. De fait, cela revient à dire que la cellule familiale est une zone de non-droit pour les femmes et les enfants et que leur droit à la sécurité et à l’intégrité physique reconnu par l’Etat partout ailleurs, y est suspendu. Est-ce que ce n’est pas une manifestation du fait que l’autorité paternelle, censée être abrogée légalement, subsiste pourtant comme norme sociale ? Voir la loi sur la garde alternée qui peut être vue comme un pas vers la restauration légale de cette autorité. Quelles sont vos réflexions là-dessus ?

LF - Je partage votre point de vue ; je vais vous donner un exemple : au mois de mai 2003, j’ai reçu une lettre d’un monsieur, qui écrivait d’ailleurs fort bien, sur un beau papier à lettres, qui avait visiblement l’habitude de manier le verbe et la syntaxe ; il m’a dit que j’étais un danger public pour la société parce que je remettais en cause les fondements de la famille. Donc votre observation est tout à fait exacte. Il y a toujours dans l’inconscient collectif cette notion d’autorité qui est rattachée au père de famille, au mari, au compagnon. Et il faut absolument sortir de cette vision-là, qui est absolument inappropriée, désuète et inacceptable.

LF - Je partage votre point de vue ; je vais vous donner un exemple : au mois de mai 2003, j’ai reçu une lettre d’un monsieur, qui écrivait d’ailleurs fort bien, sur un beau papier à lettres, qui avait visiblement l’habitude de manier le verbe et la syntaxe ; il m’a dit que j’étais un danger public pour la société parce que je remettais en cause les fondements de la famille. Donc votre observation est tout à fait exacte. Il y a toujours dans l’inconscient collectif cette notion d’autorité qui est rattachée au père de famille, au mari, au compagnon. Et il faut absolument sortir de cette vision-là, qui est absolument inappropriée, désuète et inacceptable. Il y a ça, mais il y a aussi un autre élément, et là le cas est différent: l’intimité du couple. Le couple est sanctuarisé, et ce n’est pas forcément au regard de l’autorité parentale. C’est l’idée présente chez de nombreux magistrats et policiers que ce qui se passe dans le couple n’intéresse pas la justice : ils craignent de devoir arbitrer les conflits. Notre objectif est différent : il convient d’intervenir quand une infraction est commise. Lorsque c’est le cas, c’est une obligation pour les institutions d’intervenir, c’est la seule façon de voir le problème. Malheureusement, il y a encore beaucoup d’intervenants qui participent au processus, des magistrats ou des policiers, qui craignent de se faire instrumentaliser dans un contexte de divorce parce que c’est parfois la parole de l’un contre la parole de l’autre. Je mesure bien évidemment la complexité de l’exercice, mais ce n’est pas parce que le contentieux est délicat et difficile qu’il faut s’en désintéresser.

Il y a ça, mais il y a aussi un autre élément, et là le cas est différent: l’intimité du couple. Le couple est sanctuarisé, et ce n’est pas forcément au regard de l’autorité parentale. C’est l’idée présente chez de nombreux magistrats et policiers que ce qui se passe dans le couple n’intéresse pas la justice : ils craignent de devoir arbitrer les conflits. Notre objectif est différent : il convient d’intervenir quand une infraction est commise. Lorsque c’est le cas, c’est une obligation pour les institutions d’intervenir, c’est la seule façon de voir le problème. Malheureusement, il y a encore beaucoup d’intervenants qui participent au processus, des magistrats ou des policiers, qui craignent de se faire instrumentaliser dans un contexte de divorce parce que c’est parfois la parole de l’un contre la parole de l’autre. Je mesure bien évidemment la complexité de l’exercice, mais ce n’est pas parce que le contentieux est délicat et difficile qu’il faut s’en désintéresser. J’ai mis sur pied à Douai différentes dispositions qui nous permettaient de conforter une procédure ; il y avait d’abord les unités de médecine légale dont l’objectif est de constater les violences autrement que par l’intermédiaire de médecins généralistes qui font des ITT parfois au petit bonheur la chance, en fonction de la relation qu’ils ont avec leur patient. Les médecins légistes spécialisés étaient capables par exemple de voir si on avait arraché une touffe de cheveux , de déceler des marques de chute ou de coups de poing, des traces d’abrasion lorsqu’on avait affaire à des gens qui ont été tirés sur le sol. Ensuite il y avait les enquêtes de voisinage qui étaient faites systématiquement, de façon à ce qu’on sache auprès des voisins et de la famille s’il n’y avait pas des antécédents, si on n’avait pas remarqué quelque chose. Il y a toute une série de mesures à prendre, mais ce sont des procédures délicates qu’il convient traiter avec minutie et avec conviction.

J’ai mis sur pied à Douai différentes dispositions qui nous permettaient de conforter une procédure ; il y avait d’abord les unités de médecine légale dont l’objectif est de constater les violences autrement que par l’intermédiaire de médecins généralistes qui font des ITT parfois au petit bonheur la chance, en fonction de la relation qu’ils ont avec leur patient. Les médecins légistes spécialisés étaient capables par exemple de voir si on avait arraché une touffe de cheveux , de déceler des marques de chute ou de coups de poing, des traces d’abrasion lorsqu’on avait affaire à des gens qui ont été tirés sur le sol. Ensuite il y avait les enquêtes de voisinage qui étaient faites systématiquement, de façon à ce qu’on sache auprès des voisins et de la famille s’il n’y avait pas des antécédents, si on n’avait pas remarqué quelque chose. Il y a toute une série de mesures à prendre, mais ce sont des procédures délicates qu’il convient traiter avec minutie et avec conviction.S - Dans votre livre, vous soulignez l’impact désastreux qu’a pour les enfants le fait d’être témoin de ces violences sur leur mère. La justice a adopté jusqu’ici dans le cadre des séparations le principe qu’un homme violent pouvait être un bon père. A la lumière des nombreux drames récents, où un homme violent qui se sépare de sa compagne dans des conditions conflictuelles tue leur-s enfant-s pour se venger d’elle, pensez-vous qu’il faille revenir sur cette notion acceptée de compatibilité entre violence et paternité responsable ?

LF - Ce que je vois, c’est qu’il faut sortir d’un certain nombre de mythes qui sont très présents : intimité du couple, couple-sanctuaire, on peut être un bon père et un mauvais mari : c’est complètement faux, c’est n’importe quoi. C’est un barbarisme judiciaire—en fait un barbarisme tout court— que de penser que les gens peuvent avoir des facettes complètement différentes, de telle façon qu’on puisse sanctifier l’une dans sa fonction de père et stigmatiser l’autre dans sa fonction de mari. Il est évident qu’un père qui frappe la mère de ses enfants, ou sa compagne devant ses enfants, est un mauvais père. Cela va donner aux enfants une image catastrophique de la mère car ils ont toujours en référence l’image du père comme autorité morale, et ils vont se poser des questions sur le comportement de leur mère en se disant : s’il la frappe, c’est qu’il y a peut-être une raison. Avant d’en arriver à ce processus-là, il y a forcément un phénomène de sidération : les enfants vont forcément être perturbés dans leur structuration psychologique, ils ont peur de la violence, ils ont peur des cris, ils ont peur des pleurs, et tout ça les fragilise. Et puis ils vont être perturbés sur le plan psychologique parce que voir un père qui frappe la mère, ça va les conduire à se construire sur des images qui sont ou des images de rejet du père, ou au contraire des images de soutien au père , qui sont fausses. On sait par exemple que, parmi les enfants qui sont témoins de violences de cette nature ou qui parfois en subissent, un tiers devient auteur, un tiers devient victime, et il n’y a qu’un tiers qui échappe à cette malédiction par la résilience. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce point-là et sortir de cette idée fausse : les psychologues et les psychiatres sont d’accord pour reconnaître aujourd’hui qu’un mari violent ne peut pas être un bon père.

LF - Ce que je vois, c’est qu’il faut sortir d’un certain nombre de mythes qui sont très présents : intimité du couple, couple-sanctuaire, on peut être un bon père et un mauvais mari : c’est complètement faux, c’est n’importe quoi. C’est un barbarisme judiciaire—en fait un barbarisme tout court— que de penser que les gens peuvent avoir des facettes complètement différentes, de telle façon qu’on puisse sanctifier l’une dans sa fonction de père et stigmatiser l’autre dans sa fonction de mari. Il est évident qu’un père qui frappe la mère de ses enfants, ou sa compagne devant ses enfants, est un mauvais père. Cela va donner aux enfants une image catastrophique de la mère car ils ont toujours en référence l’image du père comme autorité morale, et ils vont se poser des questions sur le comportement de leur mère en se disant : s’il la frappe, c’est qu’il y a peut-être une raison. Avant d’en arriver à ce processus-là, il y a forcément un phénomène de sidération : les enfants vont forcément être perturbés dans leur structuration psychologique, ils ont peur de la violence, ils ont peur des cris, ils ont peur des pleurs, et tout ça les fragilise. Et puis ils vont être perturbés sur le plan psychologique parce que voir un père qui frappe la mère, ça va les conduire à se construire sur des images qui sont ou des images de rejet du père, ou au contraire des images de soutien au père , qui sont fausses. On sait par exemple que, parmi les enfants qui sont témoins de violences de cette nature ou qui parfois en subissent, un tiers devient auteur, un tiers devient victime, et il n’y a qu’un tiers qui échappe à cette malédiction par la résilience. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce point-là et sortir de cette idée fausse : les psychologues et les psychiatres sont d’accord pour reconnaître aujourd’hui qu’un mari violent ne peut pas être un bon père. Il y a des études qui ont été faites il y a quelque temps déjà par le Dr Berger, qui dirige un laboratoire à Saint Etienne dans lequel il soigne une dizaine d’enfants issus de milieux violents. Ces enfants sont devenus ultra-violents, c’est-à-dire qu’on ne sait plus quoi en faire. Quand on ne sait plus quoi en faire, on les amène au Dr Berger : il traite des enfants de 7 ou 8 ans qui piquent de telles crises de colère qu’il faut deux ou trois infirmiers pour les maîtriser. Tous ces enfants ont des problèmes de perturbations psychologiques, ils ont aussi des problèmes sur le plan physiologique. Il y a des pédopsychiatres qui ont fait des IRM de cerveaux d’enfants qui ont été exposés à des violences conjugales : ils ne les ont pas subies mais ils y ont assisté. On a constaté une perte de substance de matière encéphalique de la taille d’une ancienne pièce de cinq Francs. L’enfant stressé secrète du cortisol qui attaque la matière encéphalique, même chez des nourrissons de quelque mois. Et quand vous les remettez dans des milieux dits normaux, c’est-à-dire où il n’y a pas de violence, la matière se reconstitue. On voit bien aujourd’hui tous ces enjeux.

Il y a des études qui ont été faites il y a quelque temps déjà par le Dr Berger, qui dirige un laboratoire à Saint Etienne dans lequel il soigne une dizaine d’enfants issus de milieux violents. Ces enfants sont devenus ultra-violents, c’est-à-dire qu’on ne sait plus quoi en faire. Quand on ne sait plus quoi en faire, on les amène au Dr Berger : il traite des enfants de 7 ou 8 ans qui piquent de telles crises de colère qu’il faut deux ou trois infirmiers pour les maîtriser. Tous ces enfants ont des problèmes de perturbations psychologiques, ils ont aussi des problèmes sur le plan physiologique. Il y a des pédopsychiatres qui ont fait des IRM de cerveaux d’enfants qui ont été exposés à des violences conjugales : ils ne les ont pas subies mais ils y ont assisté. On a constaté une perte de substance de matière encéphalique de la taille d’une ancienne pièce de cinq Francs. L’enfant stressé secrète du cortisol qui attaque la matière encéphalique, même chez des nourrissons de quelque mois. Et quand vous les remettez dans des milieux dits normaux, c’est-à-dire où il n’y a pas de violence, la matière se reconstitue. On voit bien aujourd’hui tous ces enjeux. Les affaires dont vous parlez, l’instrumentalisation des enfants, c’est quelque chose de tragique et de classique, ça doit amener les parquets à avoir des relations de proximité avec les juges aux Affaires familiales, au moment où ces juges sont saisis --dans un contexte de divorce par exemple--d’une demande de droit d’hébergement du père, ou d’une demande de droit de visite. Il faut absolument que des contacts étroits soient noués lorsque le Parquet a connaissance de violences. Cette instrumentalisation des enfants par l’un des conjoints fait que les enfants sont à la fois des victimes, des témoins et des otages. Il faut sortir de ce schéma-là.

Les affaires dont vous parlez, l’instrumentalisation des enfants, c’est quelque chose de tragique et de classique, ça doit amener les parquets à avoir des relations de proximité avec les juges aux Affaires familiales, au moment où ces juges sont saisis --dans un contexte de divorce par exemple--d’une demande de droit d’hébergement du père, ou d’une demande de droit de visite. Il faut absolument que des contacts étroits soient noués lorsque le Parquet a connaissance de violences. Cette instrumentalisation des enfants par l’un des conjoints fait que les enfants sont à la fois des victimes, des témoins et des otages. Il faut sortir de ce schéma-là.S - L’affaire Alexandra Lange a été justement très importante pour changer les mentalités sur ces questions de violences. Cette jeune femme, après des années d’humiliations et de sévices de la part de son mari, l’a tué d’un coup de couteau en état de légitime défense alors qu’il essayait de l’étrangler. Vous avez obtenu un acquittement et vous avez affirmé—c’est une phrase très forte: « quelle serait la crédibilité, la légitimité de l’avocat de la société qui viendrait demander la condamnation de l’accusée en oubliant que cette même société n’a pas su la protéger ? » Quelles sont vos réflexions a posteriori sur l’affaire Lange ?

LF - Le grand « mérite » de l’affaire Alexandra Lange, ça a été une fois encore de relancer le débat, de redonner un coup de projecteur sur le problème de ces femmes qui sont victimes de violences : lorsque je vois qu’après cette affaire intervient le projet de loi de Najat Vallaud Belkhacem sur la parité qui reprend un certain nombre de choses favorables à ces victimes de violences, je pense que ça a été très bénéfique ; plus on parlera de ce sujet-là, plus on avancera. On ne peut pas laisser dans l’oubli aujourd’hui le sort de ces milliers de femmes qui, quotidiennement, rencontrent la violence lorsqu’elles rentrent chez elles. C’est une chose inimaginable de se dire que, sur le plan statistique, lorsqu’on parle d’homicides ou de violences, l’endroit où une femme est le plus en insécurité, c’est chez elle. C’est quelque chose que je ne peux pas accepter et qui me révolte absolument.

LF - Le grand « mérite » de l’affaire Alexandra Lange, ça a été une fois encore de relancer le débat, de redonner un coup de projecteur sur le problème de ces femmes qui sont victimes de violences : lorsque je vois qu’après cette affaire intervient le projet de loi de Najat Vallaud Belkhacem sur la parité qui reprend un certain nombre de choses favorables à ces victimes de violences, je pense que ça a été très bénéfique ; plus on parlera de ce sujet-là, plus on avancera. On ne peut pas laisser dans l’oubli aujourd’hui le sort de ces milliers de femmes qui, quotidiennement, rencontrent la violence lorsqu’elles rentrent chez elles. C’est une chose inimaginable de se dire que, sur le plan statistique, lorsqu’on parle d’homicides ou de violences, l’endroit où une femme est le plus en insécurité, c’est chez elle. C’est quelque chose que je ne peux pas accepter et qui me révolte absolument.« L’affaire Alexandra Lange fera-t’elle jurisprudence ? »--m’a-t’on souvent demandé. Bien sûr que non, ça ne fera pas jurisprudence, une affaire d’assises ne peut pas faire jurisprudence. Une affaire d’assises est composée d’une série d’éléments qui sont passés au filtre de l’instruction effectuée à l’audience, laquelle va conduire un jury à prendre une décision. Chaque dossier est donc différent mais ce qui est clair, c’est qu’un tabou a sauté : un jury indépendant a reconnu qu’une femme qui fait l’objet de violences peut être acquittée lorsqu’elle réagit dans un contexte de légitime défense.

En ce qui concerne la légitime défense, ce qui est intéressant dans ce procès, c’est que la situation a été analysée en fonction de la perception qu’en avait la victime. C’est-à-dire qu’on avait une légitime défense objective, juridique, qui consiste à dire : est-ce que la défense est proportionnée à l’attaque ? Est-ce que la victime était dans un état de péril imminent ? Ici c’était : est-ce que la victime a eu la conviction qu’elle était dans un état de péril imminent ? C’est ce qui est important parce qu’elle avait derrière elle un passé de violences, de menaces de mort, et elle a perçu que sa vie était en jeu, elle a senti ce soir-là qu’il y avait une aggravation du danger au moment où il la prend par le cou pour l’étrangler. Et là, j’ai considéré qu’il y avait légitime défense et les jurés ont suivi. Donc il y a eu glissement d’une légitime défense purement objective à l’appréciation du sentiment de danger chez la victime.

S - En ce qui concerne les expertises psychiatriques, vous écrivez dans votre livre que « dans les affaires criminelles, la psychiatrie ne nous est pas d’un grand secours ». Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous faites ces réserves sur les expertises psychiatriques ?

LF - Tout simplement parce qu’on attend toujours des psychiatres qu’ils nous expliquent pourquoi une personne est passée à l’acte—et en fait, ce n’est pas leur métier. Le métier du psychiatre, c’est de nous dire si l’auteur est responsable, c’est-à-dire s’il n’a pas d’affection mentale ou de pathologie qui conduise à une altération ou une abolition de son discernement. S’il y a abolition, on ne pourra pas le juger. S’il y a altération, c’est une forme de circonstance atténuante. Mais en dehors de ça, on leur pose de nombreuses questions à l’audience : l’accusé a agi de telle manière, il a fait ceci, il a fait cela, il a menti à tel moment, à tel moment il a repris une autre version ; qu’est-ce que vous en pensez ? Et en fait, on reste toujours sur notre faim parce que ce n’est pas vraiment ce qu’ils peuvent nous apporter. Je crois qu’on investit trop dans ce domaine-là. Le problème de la psychiatrie, ce serait de nous dire : « il est responsable ou il n’est pas responsable ». Et ensuite, il faut voir avec un psychologue. Les psychologues sont là pour nous expliquer les mécanismes du fonctionnement humain, de la réflexion, du passage à l’acte. En ce qui me concerne, je vais en général trouver plus d’éléments dans une bonne expertise psychologique permettant d’approcher le plus possible la vérité du dossier que dans des expertises psychiatriques où je saurais s’il est responsable ou pas.

LF - Tout simplement parce qu’on attend toujours des psychiatres qu’ils nous expliquent pourquoi une personne est passée à l’acte—et en fait, ce n’est pas leur métier. Le métier du psychiatre, c’est de nous dire si l’auteur est responsable, c’est-à-dire s’il n’a pas d’affection mentale ou de pathologie qui conduise à une altération ou une abolition de son discernement. S’il y a abolition, on ne pourra pas le juger. S’il y a altération, c’est une forme de circonstance atténuante. Mais en dehors de ça, on leur pose de nombreuses questions à l’audience : l’accusé a agi de telle manière, il a fait ceci, il a fait cela, il a menti à tel moment, à tel moment il a repris une autre version ; qu’est-ce que vous en pensez ? Et en fait, on reste toujours sur notre faim parce que ce n’est pas vraiment ce qu’ils peuvent nous apporter. Je crois qu’on investit trop dans ce domaine-là. Le problème de la psychiatrie, ce serait de nous dire : « il est responsable ou il n’est pas responsable ». Et ensuite, il faut voir avec un psychologue. Les psychologues sont là pour nous expliquer les mécanismes du fonctionnement humain, de la réflexion, du passage à l’acte. En ce qui me concerne, je vais en général trouver plus d’éléments dans une bonne expertise psychologique permettant d’approcher le plus possible la vérité du dossier que dans des expertises psychiatriques où je saurais s’il est responsable ou pas.S - Mais est-ce qu’on ne se défausse pas un peu trop, tant sur les psychiatres que les psychologues, pour arriver à une prise de décision ? Parce que vous savez très bien que les théories de référence et les catégories pathologiques dans ces domaines changent. Certaines théories utilisées par les professionnels et admises en cours de justice sont maintenant abandonnées ou remises en question. Est-ce qu’il n’y a pas un problème à remettre dans les mains de ces professionnels des questions aussi fondamentales compte tenu de la variabilité des éléments de référence et de la marge de subjectivité ?

LF - Je ne dirais pas qu’on se défausse sur les psychiatres. Il faut comprendre qu’une large majorité des accusés—que ce soit sur le plan correctionnel ou criminel—sont véritablement des « borderlines ». On est là à la limite de notre compétence sur le plan judiciaire, et ces mis en cause ne sont pas suffisamment atteints du point de vue de la pathologie pour relever du milieu psychiatrique. Donc on se renvoie la balle les uns les autres. Dans les prisons, en étant pessimiste, on peut dire qu’il y a 2/3 des détenus qui sont des « borderlines ». Il y a aussi le problème des expertises contraires : par exemple le cas de cette affaire affreuse où un jeune homme a tué une jeune fille et a mis son corps dans une valise, dans un égout. Il passait sa vie à essayer de draguer des jeunes filles pour les amener chez lui, et si elles se laissaient faire, ça allait sinon il les violait, il devenait extrêmement violent. Ce jour- là, ça s’est très mal passé avec cette jeune fille. Dans cette affaire, on a eu trois expertises contradictoires : un expert nous a dit qu’il ne relevait pas du judiciaire puisqu’il y avait une abolition du discernement, un autre nous a dit qu’il était complètement responsable et qu’il simulait, le troisième a considéré qu’il y avait une altération. Et c’est moi en premier lieu, l’avocat général, qui doit me faire une idée avec ces différentes versions et proposer ensuite une solution, puis c’est à la cour de décider.

LF - Je ne dirais pas qu’on se défausse sur les psychiatres. Il faut comprendre qu’une large majorité des accusés—que ce soit sur le plan correctionnel ou criminel—sont véritablement des « borderlines ». On est là à la limite de notre compétence sur le plan judiciaire, et ces mis en cause ne sont pas suffisamment atteints du point de vue de la pathologie pour relever du milieu psychiatrique. Donc on se renvoie la balle les uns les autres. Dans les prisons, en étant pessimiste, on peut dire qu’il y a 2/3 des détenus qui sont des « borderlines ». Il y a aussi le problème des expertises contraires : par exemple le cas de cette affaire affreuse où un jeune homme a tué une jeune fille et a mis son corps dans une valise, dans un égout. Il passait sa vie à essayer de draguer des jeunes filles pour les amener chez lui, et si elles se laissaient faire, ça allait sinon il les violait, il devenait extrêmement violent. Ce jour- là, ça s’est très mal passé avec cette jeune fille. Dans cette affaire, on a eu trois expertises contradictoires : un expert nous a dit qu’il ne relevait pas du judiciaire puisqu’il y avait une abolition du discernement, un autre nous a dit qu’il était complètement responsable et qu’il simulait, le troisième a considéré qu’il y avait une altération. Et c’est moi en premier lieu, l’avocat général, qui doit me faire une idée avec ces différentes versions et proposer ensuite une solution, puis c’est à la cour de décider.S - Il y a toujours une part de subjectivité dans ces expertises…

LF - Oui, c’est très complexe. On est dans la psychiatrie, la psychiatrie fait partie de la médecine, et la médecine, ce n’est pas forcément une science exacte comme on le sait. Dès qu’on touche les mécanismes psychologiques, les pathologies, ça devient très complexe.

S - Ca rejoint ce que je disais à propos des théories de référence qui changent assez souvent…

LF - Il y a une grande théorie qui associe les violences faites aux femmes aux pervers narcissiques. Et on a tendance a mettre dans cette catégorie-là tous les auteurs de violences, c’est complètement faux.

S - C’est très à la mode, le pervers narcissique … Vous évoquiez une affaire de viol suivie de meurtre. Il me semble que le nombre d’affaires de viol est en augmentation mais que le nombre des condamnations diminue alors que celui des condamnations avec sursis se multiplie. Qu’en pensez-vous ?

LF - Je passe beaucoup de temps aux assises, je vois beaucoup d’affaires de viol et je peux vous dire que c’est plutôt le contraire. Ce que je constate de façon générale, c’est que les condamnations sont très sévères. Elles le sont d’autant plus dans le cas de personnes qui ont autorité sur des mineurs ou dans un contexte d’inceste, mais elles le sont également dans un contexte de viols « classiques ». En revanche, les correctionnalisations se multiplient, c’est exact, pour toute une série d’autres actes. Le viol, c’est la pénétration sexuelle contrainte par quelque moyen que ce soit. Aujourd’hui, on connait tellement d’affaires de cette nature qu’il est difficile de les audiencer toutes en Cours d’assises : on ne renvoie devant les Cours d’assises que les affaires les plus graves et les plus constituées. Lorsqu’on est face à une affaire relative à une fellation sans autre pénétration, les parquets auront tendance à correctionnaliser parce qu’ils partent du principe qu’il faut laisser une place aux Assises aux autres affaires plus graves et parce qu’en correctionnelle, ils obtiendront des peines qui seront à peu près équivalentes à ce que l’on aurait obtenu devant une juridiction de Cour d’assises.

LF - Je passe beaucoup de temps aux assises, je vois beaucoup d’affaires de viol et je peux vous dire que c’est plutôt le contraire. Ce que je constate de façon générale, c’est que les condamnations sont très sévères. Elles le sont d’autant plus dans le cas de personnes qui ont autorité sur des mineurs ou dans un contexte d’inceste, mais elles le sont également dans un contexte de viols « classiques ». En revanche, les correctionnalisations se multiplient, c’est exact, pour toute une série d’autres actes. Le viol, c’est la pénétration sexuelle contrainte par quelque moyen que ce soit. Aujourd’hui, on connait tellement d’affaires de cette nature qu’il est difficile de les audiencer toutes en Cours d’assises : on ne renvoie devant les Cours d’assises que les affaires les plus graves et les plus constituées. Lorsqu’on est face à une affaire relative à une fellation sans autre pénétration, les parquets auront tendance à correctionnaliser parce qu’ils partent du principe qu’il faut laisser une place aux Assises aux autres affaires plus graves et parce qu’en correctionnelle, ils obtiendront des peines qui seront à peu près équivalentes à ce que l’on aurait obtenu devant une juridiction de Cour d’assises. Ce n’est pas du tout que je minimise la gravité des faits, c’est simplement que je le les replace dans la globalité de ce qu’on peut rencontrer. Lorsque, dans un dossier, figurent deux ou trois fellations imposées à la victime, je considère que c’est quelque chose de très grave évidemment. Si l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises, le verdict oscillera entre 7 et 8 ans d’emprisonnement. Cette peine-là peut être obtenue en correctionnelle, donc il n’y a pas forcément de hiatus. Ce qu’il est important de savoir, c’est qu’il y a souvent des victimes qui demandent la correctionnalisation--parce que la Cour d’assises, c’est un calvaire, un parcours du combattant pour la victime qui va devoir exposer son intimité , tant sur le plan physique que psychologique, devant un public, même si on demande le huis-clos : il y a les jurés, il y a tout ce décorum, il y a les questions qu’on va lui poser , il y a le comportement des avocats de la défense. Parfois ils sont très soucieux du respect des victimes mais il y en a d’autres, je puis vous l’assurer, qui ne le sont pas.

Ce n’est pas du tout que je minimise la gravité des faits, c’est simplement que je le les replace dans la globalité de ce qu’on peut rencontrer. Lorsque, dans un dossier, figurent deux ou trois fellations imposées à la victime, je considère que c’est quelque chose de très grave évidemment. Si l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises, le verdict oscillera entre 7 et 8 ans d’emprisonnement. Cette peine-là peut être obtenue en correctionnelle, donc il n’y a pas forcément de hiatus. Ce qu’il est important de savoir, c’est qu’il y a souvent des victimes qui demandent la correctionnalisation--parce que la Cour d’assises, c’est un calvaire, un parcours du combattant pour la victime qui va devoir exposer son intimité , tant sur le plan physique que psychologique, devant un public, même si on demande le huis-clos : il y a les jurés, il y a tout ce décorum, il y a les questions qu’on va lui poser , il y a le comportement des avocats de la défense. Parfois ils sont très soucieux du respect des victimes mais il y en a d’autres, je puis vous l’assurer, qui ne le sont pas.S - Oui, ça devient le procès de la victime parfois…

LF - Exactement. Donc vous avez des victimes qui n’ont pas envie d’en passer par là et qui préfèrent se retrouver en correctionnelle où les choses vont se passer beaucoup plus vite, en une demi-heure/une heure, où il n’y aura pas toutes ces questions.

S - Quand même, ça aboutit au fait que les viols ordinaires--qui représentent la majorité des viols-- ne seront plus traités comme des crimes mais comme des délits, alors que le viol est qualifié de crime dans le Code pénal…

LF - On ne peut pas dire ça. Franchement, ce n’est pas ce que je vois dans la pratique que j’ai de la Cour d’assises. Evidemment, vous allez dire que je ne vois pas les affaires qui ne viennent pas jusqu’à moi, celles qui sont correctionnalisées. Mais j’en vois quand même certaines parce que, de temps en temps, il y a des parquets qui correctionnalisent, la victime n’est pas d’accord, et il y a un appel devant la Chambre de l’instruction. Effectivement, il m’est arrivé de voir de temps en temps des affaires qui étaient extrêmement graves, qui ont été correctionnalisées et qui heureusement ont été renvoyées aux assises parce que la victime a toujours la possibilité de contester cette décision.

S - Vous dites que les victimes sont les grandes oubliées de la justice. Considérez-vous qu’il y a actuellement une prise de conscience de cette carence et que cette situation est en voie d’amélioration ?

LF - Je pense qu’il y a une prise de conscience. La Chancellerie a donné des instructions pour que les juges d’instruction consacrent une partie des investigations à la situation des victimes. Malheureusement ce n’est pas toujours fait, la vérité étant--et c’est ce que je souligne dans mon livre—que lors d’une enquête, vous êtes tellement pris par la recherche des auteurs et des conditions du passage à l’acte qu’on ne pense pas toujours à s’occuper immédiatement des victimes. Il arrive qu’on les renseigne très tardivement sur l’évolution de l’enquête, en général parce que leur avocat fait le forcing de la porte du juge d’instruction ou du procureur, ce n’est donc pas une démarche spontanée chez tous les magistrats. C’est évidemment un point sur lequel il faut réfléchir, et il en va de même pour les procès d’assises.

LF - Je pense qu’il y a une prise de conscience. La Chancellerie a donné des instructions pour que les juges d’instruction consacrent une partie des investigations à la situation des victimes. Malheureusement ce n’est pas toujours fait, la vérité étant--et c’est ce que je souligne dans mon livre—que lors d’une enquête, vous êtes tellement pris par la recherche des auteurs et des conditions du passage à l’acte qu’on ne pense pas toujours à s’occuper immédiatement des victimes. Il arrive qu’on les renseigne très tardivement sur l’évolution de l’enquête, en général parce que leur avocat fait le forcing de la porte du juge d’instruction ou du procureur, ce n’est donc pas une démarche spontanée chez tous les magistrats. C’est évidemment un point sur lequel il faut réfléchir, et il en va de même pour les procès d’assises.J’ai constaté à plusieurs reprises qu’à l’occasion des longs développements d’une affaire compliquée, la parole est donnée aux victimes tardivement. La victime devrait pouvoir s’exprimer après chaque interrogatoire du témoin et de l’accusé afin de nous faire connaître sa position. Cette pratique n’est pas adoptée parce qu’elle demande trop de temps. En général, on leur demande de prendre la parole en fin de procès, ou parfois au début, et ça les prive de cette capacité qu’elles auraient de réagir spontanément sur les faits, au fur et à mesure du développement de l’audience. Tous ces éléments me laissent penser que l’on n’est pas très proche de la victime. Et qu’il y a peut-être aussi parfois dans la magistrature un état d’esprit qui consiste à penser que la victime est gênante. Elle pose beaucoup de questions, elle remet en cause des décisions, elle a forcément une vue limitée à ses propres intérêts alors qu’au Parquet, on doit avoir une vue plus globale, une vue qui inclut l’ordre public. Donc ça nous amène parfois à des hiatus avec les victimes et à un manque de compréhension. Je crois que c’est un deficit de pédagogie, il faut absolument prendre le temps de s’exprimer, d’écouter les victimes et de passer du temps avec elles.

S - J’ai été très intéressée dans votre livre par ce récit de l’instruction que vous avez faite de l’affaire de ce braqueur, René la Béquille, qui avait été trahi par sa compagne et avait mis un contrat sur votre tête. En quoi instruire une affaire concernant des criminels professionnels est-il différent de l’instruction d’une affaire concernant des crimes commis par des gens ordinaires ?

LF - C’est très différent parce qu’on a affaire la plupart du temps à des délinquants qui sont rompus à toutes les techniques d’interrogatoire et qui ont fait leurs armes avec la police judiciaire. Ce sont des multirécidivistes qui connaissent très bien le processus judiciaire. Donc on est face à des individus qu’il faut manier avec précaution parce qu’il est nécessaire d’établir une relation avec eux. Un juge d’instruction doit instaurer un dialogue avec les gens qu’il interroge, c’est ma théorie. Si on reste chacun de son côté du bureau, on ne parvient pas à apporter une plus-value à l’enquête de police. Il y a donc toute une stratégie à mettre sur pied, qui est complexe, notamment en raison des différents risques afférents à ce type d’individus. Il existe toujours des possibilités d’évasion : à l’occasion de l’affaire que vous mentionnez, je changeais régulièrement de bureau, parce qu’on disposait d’éléments qui laissaient penser que René la Béquille avait des amis à l’extérieur et qu’ils allaient venir le chercher. D’autre part, le risque de pression sur les témoins est très important. C’est donc au juge d’instruction de savoir à quel moment il va faire entrer en jeu ses témoins dans la procédure, parce que, quand cela va se produire, les accusés vont être au courant par l’intermédiaire de leurs avocats. Dans ce cas, il peut y avoir des pressions et des menaces—compte tenu des relations avec l’extérieur, des moyens de communication qui existent toujours en prison, quelles que soient les précautions que vous preniez.

LF - C’est très différent parce qu’on a affaire la plupart du temps à des délinquants qui sont rompus à toutes les techniques d’interrogatoire et qui ont fait leurs armes avec la police judiciaire. Ce sont des multirécidivistes qui connaissent très bien le processus judiciaire. Donc on est face à des individus qu’il faut manier avec précaution parce qu’il est nécessaire d’établir une relation avec eux. Un juge d’instruction doit instaurer un dialogue avec les gens qu’il interroge, c’est ma théorie. Si on reste chacun de son côté du bureau, on ne parvient pas à apporter une plus-value à l’enquête de police. Il y a donc toute une stratégie à mettre sur pied, qui est complexe, notamment en raison des différents risques afférents à ce type d’individus. Il existe toujours des possibilités d’évasion : à l’occasion de l’affaire que vous mentionnez, je changeais régulièrement de bureau, parce qu’on disposait d’éléments qui laissaient penser que René la Béquille avait des amis à l’extérieur et qu’ils allaient venir le chercher. D’autre part, le risque de pression sur les témoins est très important. C’est donc au juge d’instruction de savoir à quel moment il va faire entrer en jeu ses témoins dans la procédure, parce que, quand cela va se produire, les accusés vont être au courant par l’intermédiaire de leurs avocats. Dans ce cas, il peut y avoir des pressions et des menaces—compte tenu des relations avec l’extérieur, des moyens de communication qui existent toujours en prison, quelles que soient les précautions que vous preniez.Dans l’affaire René la Béquille par exemple, j’avais vraiment pris soin de trouver toute une série d’autres éléments avant de commencer à l’interroger, en utilisant notamment les accusations qu’avaient formulées sa femme et les autres témoins afin qu’il comprenne que le dossier ne tenait pas seulement sur les accusations de sa femme mais sur un ensemble d’autres choses. Donc cela nous amène à toute une stratégie, de façon à essayer de mettre à l’abri les témoins, et aussi de préserver cette capacité de faire progresser l’affaire petit à petit. Il a bien sûr également les risques personnels…

S - Oui , René la Béquille avait mis un contrat sur votre tête…

LF - Ca ne m’est arrivé qu’une fois en de nombreuses années, et ça s’est bien terminé heureusement. Ca n’a pas été le cas pour d’autres, comme le juge Michel ou le juge Renaud. Mais lorsqu’on est dans des milieux de très grand banditisme comme l’étaient le juge Michel et le juge Renaud, il faut redoubler d’attention, notamment dans la relation que vous avez avec les mis en cause. D’une façon générale, il ne faut pas mépriser les gens qu’on a en face de soi ni être arrogant. Il convient de s’exprimer courtoisement tout en posant des questions fermes-- c’est une sorte de jeu d’échec. Il est nécessaire d’éviter toute appréciation morale. C’est la même chose aux assises, je m’en rends compte très souvent : je rencontre des accusés qui sont parfois très dangereux, des braqueurs etc. Je prends toujours soin de m’exprimer correctement, d’être très courtois avec eux, et j’arrive souvent à obtenir des réponses et à instaurer un dialogue, en dépit du fait qu’on peut les uns et les autres rester sur nos positions.

LF - Ca ne m’est arrivé qu’une fois en de nombreuses années, et ça s’est bien terminé heureusement. Ca n’a pas été le cas pour d’autres, comme le juge Michel ou le juge Renaud. Mais lorsqu’on est dans des milieux de très grand banditisme comme l’étaient le juge Michel et le juge Renaud, il faut redoubler d’attention, notamment dans la relation que vous avez avec les mis en cause. D’une façon générale, il ne faut pas mépriser les gens qu’on a en face de soi ni être arrogant. Il convient de s’exprimer courtoisement tout en posant des questions fermes-- c’est une sorte de jeu d’échec. Il est nécessaire d’éviter toute appréciation morale. C’est la même chose aux assises, je m’en rends compte très souvent : je rencontre des accusés qui sont parfois très dangereux, des braqueurs etc. Je prends toujours soin de m’exprimer correctement, d’être très courtois avec eux, et j’arrive souvent à obtenir des réponses et à instaurer un dialogue, en dépit du fait qu’on peut les uns et les autres rester sur nos positions.S - Merci beaucoup pour vos réponses.

Espace commentaire

Angèle - Le 04/12/2014 à 15:04

Bonjour Sporenda Merci pour tous ces interviews toujours aussi poignants, justes et pertinents. Merci pour le partage de ces rencontres et autres lectures... Angèle

Répondre

Jacqueline Sauvage, grâce présidentielle et légitime défense | Le Blog de Nathalie MP - Le 29/01/2016 à 07:31

[...] autour des notions de concomitance et de proportionnalité de la riposte. C’est ainsi que Luc Frémiot pourra dire à propos du procès d’Alexandra Lange [...]

Répondre

Jacqueline Sauvage, grâce présidentielle et légitime défense | Contrepoints - Le 30/01/2016 à 10:38

[...] autour des notions de concomitance et de proportionnalité de la riposte. C’est ainsi que Luc Frémiot pourra dire à propos du procès d’Alexandra Lange [...]

Répondre